絵本は子どもたちを空想の世界へいざない、想像力を育む大切な存在です。しかし、様々な課題をもつ子どもたちにとっては、従来の絵本では十分にその魅力を感じられない場合があります。本学が力を入れている「認定絵本士」の育成では、絵本のもつ教育効果をすべての子どもたちに届けることの重要性を学んでいます。6月26日(木)の「特別支援教育」(担当:藤川志つ子准教授)では、子どもたちの課題に合わせた絵本の提供方法について学びました。

文字の読み取りが困難な子どもたちへの支援方法

子どもたちの中には、学習や記憶力については他の子どもたちと変わりないのに、文字がにじんだりかすんで見える、文字が揺らいで見える、鏡文字になって見えるなど、活字の読み取りに様々な困難を抱える子どももいます。特に「明朝体」は細い線が混じっているため、文字の読み取りが難しく注意が必要です。そのような子どもたちには、どのように絵本を読んでもらえばよいのでしょうか。

簡単な手段としては定規などを行に当てながら読んでもらうことで、読みやすさが向上することもあります。簡単な文章で書かれ、難しい漢字や長い文章を避け、単語ごとにスペースで分けた「分かち書き」がされている、読みやすさに配慮した図書(LLブック)を選ぶことも大切です。デジタル技術や音声を使った「DAISY図書」もあります。

また、保育者や教師が読みやすい文字の大きさや字体 例えばユニバーサルデザイン(Universal Design)UDフォントに書き換えて提供する方法もあります。著作権法では課題をもつ児童生徒に、学校図書館の蔵書を複製して提供することが認められているのです。

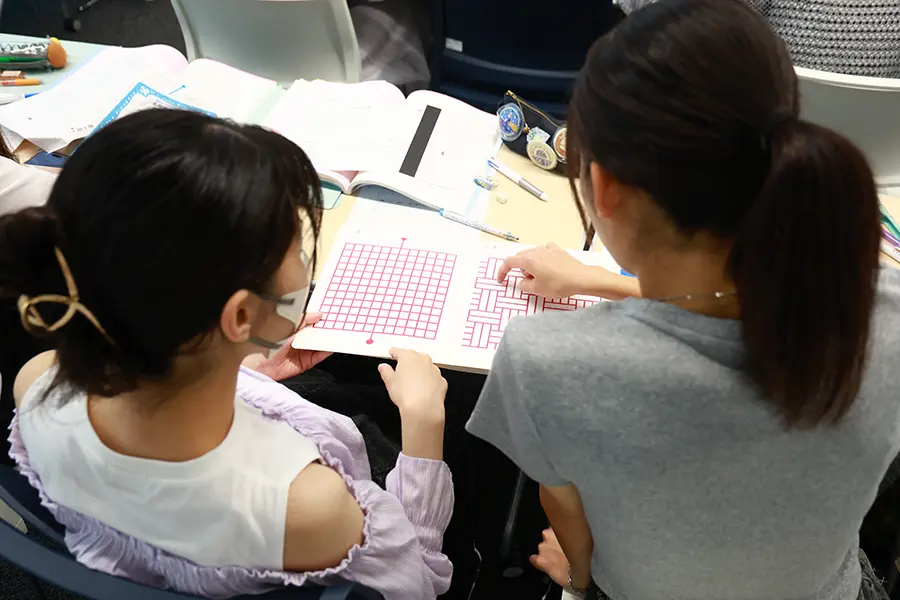

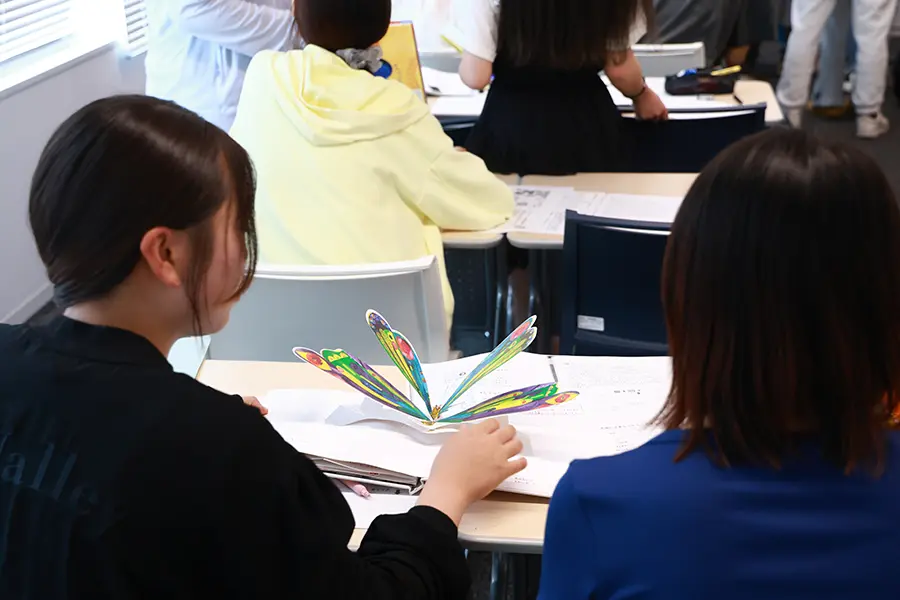

実際のバリアフリー図書を手に取って調べる

文字の読み取りの学習障害以外にも、視覚障害や聴覚障害、日本語を母語としない子どもなどにも絵本の支援が必要です。授業の後半では、様々なバリアフリー図書を実際に手に取り、そこで使われている工夫を体験しました。視覚障害の子どもに向けた点字で書かれた絵本には、絵も指先で認識できるように凹凸や触り心地が工夫されています。実際に点字を打ってみる学生もおり、様々なバリアフリーな絵本の提供方法を学ぶことができました。

今回の授業を通して、学生たちは様々な工夫を通じて、課題をもつ子どもたちに絵本の世界を楽しんでもらえる方法があることを実感しました。将来、保育・教育現場で一人ひとりの子どもの特性に寄り添い、すべての子どもたちに絵本のもつ豊かな世界を届けられる専門性を身につけています。