「保育所実習指導II」(担当:藤川准教授 酒井専任講師 石川非常勤講師 柴田非常勤講師)で、模擬保育が実施されました。学生たちは5名ずつのグループで保育者役を担い、他の学生は子ども役・観察役として参加。それぞれの立場から保育を体験的に学びました。

子どもの個性に応じたかかわり方を学ぶ

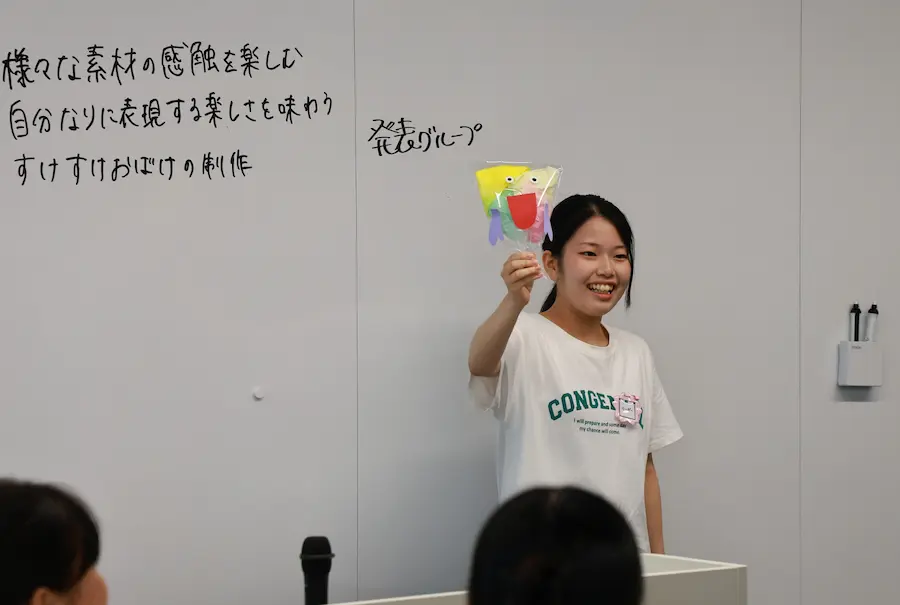

今回の模擬保育では、2歳児クラスの保育を想定し、保育者役の学生たちは事前に立てた指導計画に基づいて、15分間の活動を実施しました。子ども役には、「自分に注目してほしい子」や「物の取り合いをしてしまう子」など保育現場でよく見られるような性格の子どもを演じてもらい、保育者役にはそれぞれに対応する工夫が求められました。

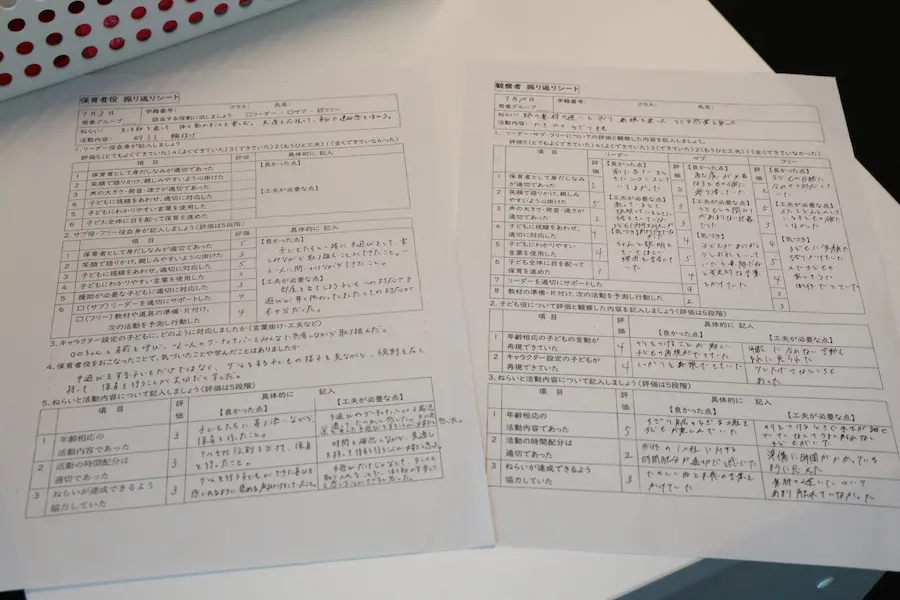

学生主体で振り返り、保育の改善を探る

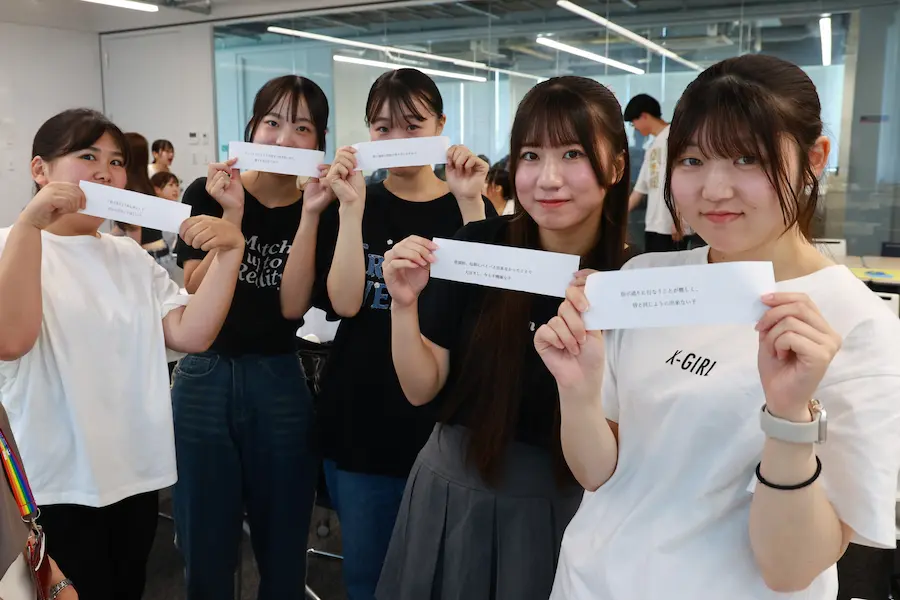

模擬授業の終了後には、学生同士で模擬授業の良かった点や改善点を話し合いました。保育者役を務めた学生からは、

- こどもたちを待たせないように、手遊びを取り入れたり、声が届きにくいときにはピアノを使って注目を集めたりと、状況に応じた柔軟な対応を心がけた。ワンパターンにならないように、手遊びや声かけのレパートリーをさらに増やしていきたい。

- 保育室から出て行ってしまう子に付きっきりになってしまい、自分の担当していた班を十分に見られなかった。他の保育者と声をかけ合い、連携する工夫が必要だと感じた。

といった振り返りがあり、学生同士のフィードバックを通じて、新たな気づきを得ていました。

子ども理解に根ざした指導計画を

担当教員からは、「指導案を作成する際には、単に“やること”を並べるのではなく、子どもの反応を具体的に想定しながら、より細かく書くことが大切」とのアドバイスがありました。子ども一人ひとりの姿をイメージし、それに応じた援助や声かけを検討することが、保育者としての力量につながることが強調されました。

この模擬授業を通じて、学生たちは保育の中で求められる「柔軟な対応力」や「チームとしての連携」、「子ども理解の視点」の重要性を体感しました。今後の実習や将来の保育現場において、一人ひとりの子どもに寄り添う姿勢を大切に、保育者としての専門性をさらに高めていくことでしょう。